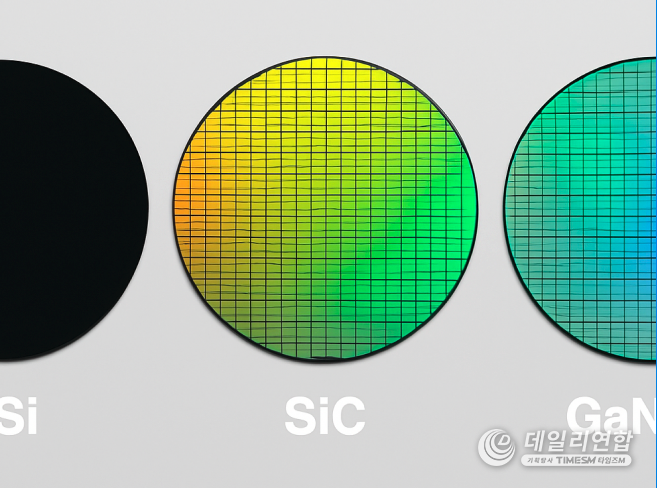

데일리연합 (SNSJTV) 윤태준 기자 | AI 연산량이 폭증하면서 반도체의 전력 소모와 발열 문제가 글로벌 산업의 난제로 떠오르고 있다. 기존의 실리콘 기반 반도체는 한계에 봉착했고, 전기차 산업을 중심으로 성장해온 실리콘 카바이드(SiC)가 대안으로 부상했지만, 차세대 후보로 질화갈륨(GaN)이 새로운 주목을 받고 있다. 업계는 고효율 전력 관리와 발열 제어 기술을 선점하는 기업이 AI·모빌리티 시대의 승자가 될 것으로 전망한다.

왜 새로운 반도체 소재가 필요한가

AI 추론은 방대한 연산을 소화해야 해 전력 소모가 크다. 문제는 전압을 낮추면 전류가 오히려 증가해 발열이 심해진다는 점이다. 따라서 밴드갭이 높은 소재가 필수적이다. 밴드갭이란 전자가 움직일 수 있는 에너지 장벽을 의미하는데, 값이 높을수록 고전압 환경에서도 안정적이다.

현재 시장의 주력, 실리콘 카바이드(SiC)

실리콘과 탄소의 결합으로 만들어진 SiC는 높은 전압에 강하고 발열에도 강인한 특성을 보인다. 전기차의 인버터·충전기 등에서 활용도가 높아, 테슬라를 비롯한 글로벌 완성차 기업들이 SiC 반도체를 채택하고 있다. 미국의 온세미(Onsemi), 독일의 인피니언(Infineon), 일본의 로옴(Rohm) 등이 주요 플레이어로 꼽힌다.

전력 관리 해법 : 설계 자동화와 고속 스위칭

소재 혁신과 더불어, 시놉시스(Synopsys) 같은 반도체 설계 자동화(EDA) 업체들도 중요한 역할을 하고 있다. 이들의 솔루션은 반도체에 필요한 만큼의 전력만 정밀하게 공급하고, 잉여 전력은 다른 소자로 빠르게 전환하는 고속 스위칭 기술을 구현한다. 이는 전력 낭비와 발열을 동시에 줄이는 해법으로, AI 칩 설계 기업들의 필수 파트너가 되고 있다.

차세대 주자, 질화갈륨(GaN)의 가능성

GaN은 SiC와 비슷한 밴드갭을 가지지만, 전자 이동 속도가 2배 이상 빠르다. 덕분에 고속 스위칭·고주파 처리에 강점이 있으며, 동일한 성능을 더 작은 칩에 구현할 수 있어 반도체 소형화에도 기여한다.

그러나 해결해야 할 과제도 많다.

-

열전도성 한계: GaN은 자체적으로 열을 잘 방출하지 못한다. 이에 따라 웨이퍼를 합성 다이아몬드로 감싸 발열을 빼내는 기술이 연구 중이다.

-

양산 수율 문제: GaN 웨이퍼는 깨지기 쉬워 대량생산에 어려움이 있다. 이를 해결하기 위해 SiC 웨이퍼 위에 GaN을 도핑하는 방식이 상용화 단계에 도입되고 있다.

누가 시장을 선도할까

현재 나비타스 세미컨덕터(Navitas Semiconductor)가 GaN 기반 전력 반도체 상용화를 선도하고 있다. 또한 일본의 스미토모 일렉트릭(Sumitomo Electric)은 이종 소재 융합 기술에 집중하며 기술 격차를 벌리고 있다. 글로벌 시장조사기관에 따르면 GaN 전력 반도체 시장은 2030년까지 연평균 두 자릿수 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.

결론

AI, 전기차, 재생에너지 등 차세대 산업의 성패는 결국 발열을 잡는 전력 반도체에 달려 있다. SiC에서 GaN으로 이어지는 기술 전환 속에서, 소재·설계·양산 해법을 선점하는 기업들이 글로벌 반도체 생태계의 ‘게임 체인저’가 될 것이다.